多くの企業が2030年のGHG削減目標達成に向けて、排出量の削減を行っています。削減手法には、空調設備の更新等のエネルギー消費量の抑制、電気自動車導入などのエネルギー転換などがありますが、投資対効果が高い施策として再生可能エネルギー由来の電力(以下、再生可能エネルギー)の導入が進んでいます。

再生可能エネルギーの調達手法として、小売電気事業者のカーボンフリープラン、非化石証書、オンサイトPPA、フィジカルPPA、バーチャルPPAなど多様であり、自社にとって最適な手法の選択は容易ではありません。

本記事では、再生可能エネルギーの調達環境を紹介し、調達手法別の特性を解説します。

再生可能エネルギーの調達環境の変化

自社に最適な手法を選択する前提として、再生可能エネルギーを取り巻く外部環境を把握することが重要です。

注視したいテーマとして、データセンター増加に伴う電力需要の伸びと、再生可能エネルギー需要の高まりが挙げられます。2024年12月に経済産業省が示した第7次エネルギー基本計画(原案)においても、重要な外部環境変化として以下のように述べています。

“電力広域的運営推進機関が2024年1月に公表した「全国及び供給区域ごとの需要想定」(2024年度)では、これまで人口減少や節電・省エネなどにより電力需要が減少傾向にあったが、節電・省エネなどの影響は継続しつつも、経済成長及びデータセンター・半導体工場の新増設に伴う需要増加により、電力需要が増加に転じ、2033年度にかけて電力需要が増加すると想定している”

(出典:経済産業省 エネルギー基本計画原案 )

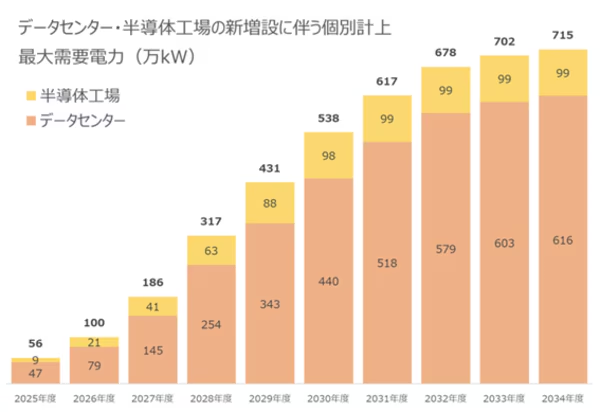

電力広域的運営推進機関の2025年1月公表の「全国及び供給区域ごとの需要想定」によると、データセンターなどの増加により、2034年には715万kWの需要となる予測が示され、2025年対比で約12倍を超えることになります。

データセンターなどによる電力需要予測

(出典:電力広域的運営推進機関 全国及び供給区域ごとの需要想定(2025 年度))

海外においても、IEA(国際エネルギー機関)は、データセンターやAIの電力需要を2022年から2026年にかけて2倍超になることを予測しており、インパクトの大きいテーマと言えます。

データセンターやAIなどによる世界全体の電力需要の増加予測

(出典:IEA Electricity 2024 – Analysis and forecast to 2026)

データセンターを保有する企業の代表例としては、GoogleやMicrosoftなどの企業が挙げられます。これらの企業は、増加する電力需要などのため再生可能エネルギー事業を拡大しています。

Googleでは、2030 年までに自社の拠点を全時間カーボンフリーエネルギーで稼働させるという目標を掲げ、PPAなどの導入を推進しています。

また日本企業においても、ソフトバンクやLINEヤフーなどが再生可能エネルギーでの事業運営を進めています。

再生可能エネルギー導入先進企業が注目しているポイントは、「24/7カーボンフリー」と「追加性」の追求です。

「24/7カーボンフリー」とは、すべての時間帯(24時間、7日間)においてすべて再エネで調達する考え方です。国連が主導して「24/7 Carbon-free Energy Compact」という団体を立上げ、Google、Microsoft、スタンフォード大学など、欧米を中心に世界の100以上の組織が、世界の電力網の“全時間100%リアルタイム再エネ化実現”を目指しています。

また、「追加性」とは、発電設備を新設して再生可能エネルギーの増加に貢献するという考え方で、これまで存在していなかった新たな再生可能エネルギーを生み出し、社会全体に導入を促す効果が期待されています。RE100では、2022年10月に技術要件を改定し、この追加性を基準のひとつに設け、再エネ電源からの購入電力については、運転開始日から起算して15年以内の電源からの調達が必要とされています。(出典:RE100技術要件(日本語版2023年12月))

重要な外部環境の変化を説明しましたが、ここから再生可能エネルギーの調達手法の解説に入ります。

調達手法別の特性

調達手法を検討する際には、追加性の有無、コスト、再生可能エネルギーの調達可能量の把握が必要です。加えて、「24/7 Carbon-free Energy Compact」や、「RE100」への賛同を検討する際、技術要件などの確認も必要です。

例えば、オンサイトPPA(需要家の敷地内に無料で発電設備を設置し、そこで発電した電気を需要家が買い取って使用する方式)は、追加性があり、コストも安価になる傾向がある一方で、調達可能量は屋根面積などに依存する、といった特徴があります。

以下に調達手法別の特性を整理します。

| 調達手法 | 追加性の有無 | コスト(調達手法に対する相対評価) | 再生可能エネルギーの調達可能量 |

| 小売電気事業者のカーボンフリープラン | プランによっては“あり” | 安価な傾向 | 充足しやすい |

| 非化石証書(FIT非化石証書) | 対象の発電設備によっては“あり” | FIT電源が相応に存在する足元では安価な傾向 | 充足しやすい |

| オンサイトPPA | あり | 安価な傾向 | 太陽光発電設備を設置可能な屋根面積などに依存するため、希望調達量を充足しにくい |

| フィジカルPPA (需要家が小売り電気事業者と直接契約を締結し、長期間電力を購入する方式) | あり | 高くなる傾向 | オンサイトPPA対比では希望調達量を充足しやすい |

| バーチャルPPA (需要家が再エネ由来の電力を間接的に調達する契約形態) | あり | 高くなる傾向 | 充足しやすい |

導入意思決定の留意点

調達手法にはそれぞれ一長一短があるため、特定の手法に偏ることは調達リスクに繋がります。例えば足元のコストが安価だとして毎年非化石証書を購入する手法に依存すると、追加性を有するFIT電源の供給量が減少する際や需要が増大する際に調達リスクを抱えることになります。一方で、PPAによる長期固定の調達に偏れば、事業戦略転換に伴う機動的な事業所移管などの対応が難しくなります。それぞれの調達手法の特性を理解し、自社のビジネスモデルを踏まえた調達戦略を策定し、バランスの取れた再生可能エネルギー調達を進めることが重要です。

まとめ

今回は、

- 再生可能エネルギーを巡る動向は、データセンターなどによる電力需要の増加や、24/7カーボンフリー、及び追加性への関心の高まりなどで変化していること

- これらの変化を受け、調達手法の特性をよく理解した上でバランスのとれた再生可能エネルギー調達が重要になること

を解説しました。

booost technologiesは、ビジネスモデルや再生可能エネルギーの調達手法の特性を考慮したGHG削減ロードマップの作成、導入を支援しています。再生可能エネルギー調達に関心のある方は、以下よりお気軽にお問合せください。