プロジェクトの概要

“サステナビリティ2026問題”を解決し、日本企業のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)実現、その先にあるグローバルでのプレゼンスを取り戻したい。そんな想いから「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げます。

プロジェクト発足の背景

気候変動、生物多様性の喪失、大気・海洋の汚染・・・ 産業革命以来、企業が、そして世界が、経済的な利益のみを追求してきた結果、いま、我々が住まう地球は危機に瀕しています。

そうしたなか、企業に求められる役割も変化してきており、企業の、そして地球の”サステナビリティ”を守ることが求められています。ですが、それだけではありません。”サステナビリティ”を重視した経営は、日本企業のグローバルでのプレゼンスを取り戻す大きな”機会”でもあるはずです。

かつては”ジャパン・アズ・ナンバーワン”と言われていた日本企業も、”PBR1倍割れ”を筆頭に、長らく低迷が続いています。”三方よし”の精神が根付く日本企業にとって、次なる成長の源泉は”サステナビリティ・トランスフォーメーション”であるはずです。

日本企業のSX実現、そしてその先のグローバルでのプレゼンスの復活は、間近に迫る”サステナビリティ2026問題”を乗り越えることができるかどうかにかかっています。

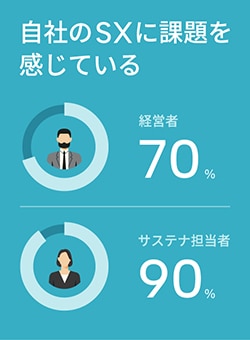

しかしながら、この危機感がまだ日本社会に浸透されているとは言えません。

地球を守るため、そして、サステナビリティ2026問題を解決し日本企業のSX実現、グローバルでのプレゼンス復活を成し遂げるため、わたしたちは「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げます。

サステナビリティ2026問題とは

日本企業のSX実現、その先のグローバルプレゼンス向上を目指し、事業計画と整合させていく為に、サステナビリティデータの経営への利活用の体制を2026年の開示対応までに構築できるかどうか、それが”サステナビリティ2026問題”です。

事業部やグループ会社を巻き込んだ SXの実現

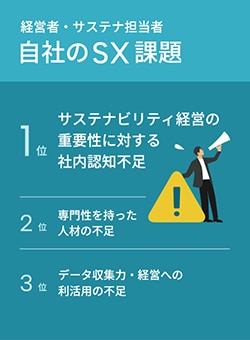

多くの企業ではサステナビリティ経営の重要性についての認知が不足しており、そのことがSX推進を阻む要因となっています。

サステナ担当部門だけでなく、事業部やグループ会社、そしてその先のサプライヤーへ浸透させ、事業計画と整合させることが必要です。

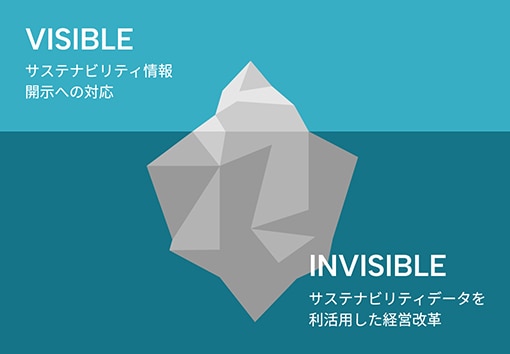

開示対応の先のサステナビリティデータを利活用した企業経営

2027年3月期から順次開始予定のサステナビリティ情報開示義務化(SSBJ基準)に向けて、各企業は開示のための準備を進めています。

しかし、SXを実現し企業価値を向上させていくためには、開示への対応だけではなく、その先にあるサステナビリティデータを利活用したアジリティの高い経営改革が必要です。

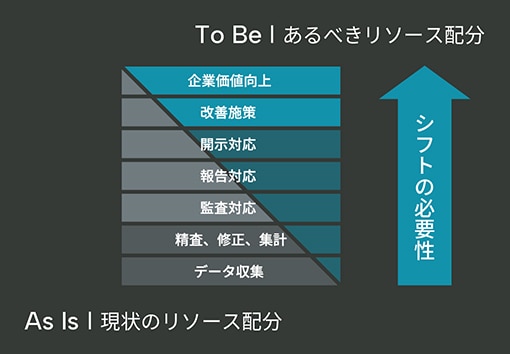

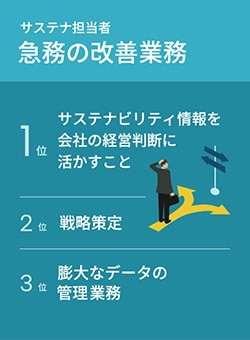

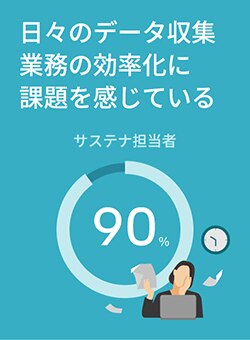

SX実現を阻むサステナビリティデータの収集・利活用が抱える課題

サステナビリティデータの収集・利活用のための基盤整備はSX実現の前提条件と言えます。

しかし、多くの企業でマニュアル業務による非効率性、グループ連結での多くの部門・拠点からのデータ収集などにリソースが割かれ、本来取り組むべき、「企業価値の向上」にフォーカスすることが難しい状況です。

サステナビリティデータを経営判断に活用していく為の仕組みの構築が必要です。

サステナビリティ2026問題

日本企業の分岐点

開示を義務として捉え最小限の対応をするか、または”機会”として捉えて、サステナビリティデータを利活用したアジリティの高い経営改革のため、全社横断でデータ基盤整備まで実現できるか、2026年の開示対応はその重要な分岐点です。

日本全体のSXを実現しグローバルでのプレゼンスを取り戻せるか、その重要な分岐点を”サステナビリティ2026問題”として世の中に発信していきます。

600人に聞いたサステナビリティ情報開示・SXに関する調査

サステナビリティ2026問題 解決の為のアクション

日本全体の課題としての 顕在化・早期の取り組み開始

SXは日本がグローバルでのプレゼンスを取り戻すための大きな鍵です。単一企業だけの問題とせずに、日本全体の課題として、”機会”として早期に取り組み開始が必要です。

経営による リーダーシップの発揮

サステナビリティデータの利活用のための体制構築は、担当部門だけでは困難です。事業部やグループ会社を巻き込み、全社横断で取り組んでいくことが重要です。

SX推進人材の育成

サステナビリティデータの利活用の最適な方法や体制はまだ確立されているとは言い難く、その”正解”を自ら創り出せるSX人材の育成が求められます。

イベント報告

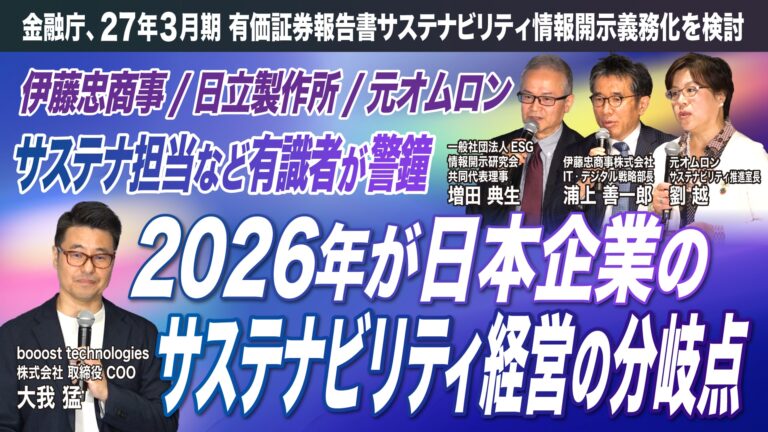

1. 「日本をサステナビリティ・トランスフォーメーション先進国へ」プロジェクト 発足イベント

3名の有識者を招き、トークセッションを実施しました。

- 世界と比較した日本のSXの現状

- 企業のSXに対する社員の認知向上の取り組みの鍵

- サステナビリティ経営に向けたデータの効果的な利活用

- 25分に凝縮したダイジェスト動画

概要欄に 「目次・タイムスタンプ」 がありますので、

ご活用ください

2. BIG4の第一人者に聞く!迫るサステナビリティ情報開示の義務化にどう立ち向かうべきか

基調講演

- サステナビリティ経営の高度化と開示要請対応のバランス

- 保証制度と内部統制の重要性

- サステナビリティ経営を成功に導く組織体制とリーダーシップ

Booostが運営するオウンドメディアにて、開催レポートを公開中です。

※全文の閲覧には無料会員登録が必要です

パネルディスカッション

- SSBJ/CSRDなどの制度開示にむけて、やるべきタスクは?

- 第三者保証に耐えうる内部統制のあり方は?

- 体制をどのように構築すべきか?いつから着手すべきか?

Booostが運営するオウンドメディアにて、開催レポートを公開中です。

※全文の閲覧には無料会員登録が必要です

3. Booostカンファレンス vol.1|ESG 大転換機!米国の潮目変化×EU新潮流

- 60秒でわかるダイジェスト動画

▼ トークセッションの内容

- 日本・EU・米国のESG政策の変化と、企業への影響

- サステナビリティ指標を”戦略”として捉えるための考え方

- ESGをコストではなく、成長のチャンスとする視点

- 情報開示の現場で挙がっているリアルな課題に対する打ち手

Booostが運営するオウンドメディアにて、開催レポートを公開中です。

※全文の閲覧には無料会員登録が必要です

4. Booostカンファレンス vol.2|企業価値向上のための“攻め”のサステナビリティ経営

SSBJミニマム開示をはじめとする制度対応が進むなか、企業にはその先を見据えた意思決定が求められています。

本カンファレンスでは、「攻め」のサステナビリティを軸に、企業価値向上につながる次の一手を探りました。

▼ トークセッションの内容

- 日本・EU・米国のESG政策の変化と、企業への影響

- サステナビリティ指標を”戦略”として捉えるための考え方

- ESGをコストではなく、成長のチャンスとする視点

- 情報開示の現場で挙がっているリアルな課題に対する打ち手

Booostが運営するオウンドメディアにて、開催レポートを公開中です。

※全文の閲覧には無料会員登録が必要です

賛同企業

賛同企業の声

伊藤忠商事は、「日本をサステナビリティ・トランスフォーメーション先進国へ」プロジェクトに賛同いたします。より多くの企業の価値向上のためにサステナビリティ経営を支援し、持続可能な未来の実現を目指す本プロジェクトは、当社の企業理念である「三方よし」の精神とも合致しております。これまで当社が実践してきたサステナビリティに関する取組に加え、今回のBooost社との資本業務提携を通じ、IT・デジタルの力を活用して企業のサステナビリティ経営を支援してまいります。

伊藤忠商事株式会社

情報・金融カンパニー 情報・通信部門 情報産業ビジネス部

BIPROGYグループは、ESG経営の実践により持続可能な社会の実現を目指します。環境負荷の軽減や社会課題解決に向けて、データ基盤を整備し、取得したデータのモニタリング・トラッキングを行うことで効果的な意思決定を促進します。この取り組みにより社員や社会への配慮、透明性のあるガバナンスを徹底し、価値創造と企業成長を両立させ、さらにはステークホルダーとの共創による人と地球に優しい未来を創造します。

この実践の場として、Booost社が立ち上げる「日本をサステナビリティ・トランスフォーメーション先進国へ」プロジェクトに参加し、他に参加される企業の皆さまとの共創をより強力に推進していきます。

BIPROGY株式会社

代表取締役専務執行役員 CSO 葛谷 幸司 氏

パーソルグループは、気候変動問題を経営課題のひとつであると捉え、温室効果ガス排出量の削減目標を設定しています。

この削減目標を達成するためには、グループ全体の排出量を網羅的かつ正確に把握することが求められるため、パーソルホールディングスではbooost Sustainability(booost GX)を導入しています。

booost Sustainability(booost GX)の導入によって排出量データの収集が効率化されてグループ全体の情報を一括して管理できるようになるなど、排出量管理の品質が向上しています。

今後は、開示対応の早期化や第三者保証対応を見据えたサステナビリティ情報の基盤整備の重要性が増していくため、SX経営の推進パートナーとしての協業を進め、サステナビリティ情報の開示に向けて発生するさまざまな業務をさらに効率化・最適化する機能の提供を期待しています。

パーソルホールディングス株式会社

総務購買本部 担当者

このプロジェクトは社会と地球環境の未来を創造していくために不可欠であり、多くの企業や組織の連携を通じ持続可能な解決策を見出すために必要な取り組みと考えています。SX実現による企業価値向上にあたり、多くの企業より推進組織における体制や人材、業務面において課題をいただきます。

今回、ITの力で変革を起こすBooost社の取り組みに共感しました。サステナビリティは個々の企業だけで解決できる問題ではなく、協力を通じて達成できる目標です。このプロジェクトに参加することは、よりよい未来を築く一助となる重要なステップと感じています。共に持続可能な未来を実現するための挑戦に、全力で取り組んでまいります。

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 ビジネスエンジニアリング事業本部

エネルギービジネス第3統括部 GXソリューション部 部長 小林 賢弥 氏

トランスコスモスは、「お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさ」という経営の基本理念と、「みなさまと共創しWell-being社会を実現する」というサステナビリティ基本方針の両立を目指し、「お取引先企業・社員・株主などステークホルダーの期待に応え社会に貢献する」ことを中期経営計画の目標としてサステナビリティ経営を推進しています。

本プロジェクトは、日本の社会全体が持続可能にトランスフォーメーションをする上で非常に効果的な取り組みであると認識し、IT・デジタルを活用して企業価値を向上させていくという当社の理念とも合致するため、参加を表明いたしました。Booost社をはじめとした他に参加される企業の皆さまとともに、日本社会全体がサステナビリティ先進国となれるようお客様企業のSX経営の実現を支援してまいります。

トランスコスモス株式会社

上席常務執行役員 高山 智司 氏

今後のプロジェクトアクション

“サステナビリティ2026問題”の解決のため様々なアクションを行なっていきます。

賛同いただいた企業の皆様にはプロジェクトの最新情報をお届け予定です。

サステナビリティデータ収集・利活用の

ベストプラクティスを共有するコミュニティの形成

SX推進人材の育成のため、データ収集・利活用のベストプラクティスを相互に学び合える場を形成していきます。

サステナビリティ先進企業の

エグゼクティブによるラウンドテーブル

“サステナビリティ2026問題”を日本全体の取り組むべき課題とすべく、先進企業のエグゼクティブを集めたラウンドテーブルを開催予定。

Booost株式会社